泡白茶,如何控制茶汤的浓度?​

喝茶,原是为了摄取茶叶中的营养物质,可却因它口感丰富,层次鲜活,让人们爱上了喝茶。

但同样是茶,喝在口中的感觉却大有不同,有的平平淡淡,有的一口就能让人精神一振。有人问:这只是回甘生津在起作用吗?

不然。一款口感优异的茶,是会通过很多方面来体现的,比如鲜爽度、饱满度、收敛性和协调度等。

而今天,我们就从其中一个至关重要的方面——“浓度”,来看一款茶汤的表现。

如何判断一款茶汤的浓度?怎样才能喝到一杯浓度最适宜的茶呢?这里我们用常喝的白茶举例子。

01

首先我们先要明确,对于白茶汤的浓度有两种不同层面的解释:

第一种是从概念出发:我们所谓的浓度就是单位溶液中所含溶质的量叫做该溶液的浓度,因而茶汤的浓度就是单位茶汤中所含可溶物质的量,可溶物质释出越多,茶汤越浓。

第二种是根据品茶者的味觉感受出发:相对而言更为主观,即自身的味觉感受越强烈,茶汤就越浓。

如果一个人说,“茶越苦涩,浓度就越高”,这就比较适用于第二种解释。

但是!导致茶汤苦涩的成分主要是茶叶中的茶多酚,并且茶汤中的呈味物质还有很多,并可溶于水,所以严格来讲,不能仅仅说是茶越苦涩,浓度就越高。

如此看来,第一种解释才更加合理,即茶汤浓度,就是单位茶汤中所含的可溶物质的量。

在此基础上,我们喝茶时,一般都要求将茶汤控制在“适当浓度”的标准上。

02

所谓的适当浓度,就是将茶叶的特性以最佳状态呈现出来时的浓度,而这个“适当浓度”有一定的标准吗?——当然!

这里有两个标准可以借鉴:

一是根据福建地方标准《白茶冲泡与品鉴》中,建议茶叶与水的比例为1:30。

二是我国茶叶审评的茶汤标准,以3克的茶量,冲泡150毫升的开水。即茶叶和水的比例为1:50,浸泡5~6分钟后得出的茶汤浓度。

标准浓度不会太浓或者太淡,有利于品出茶汤中细微的味道。

但回归到日常生活,个人的喜好也各有不同,所以这个浓度标准也变得“因人而异”。

喜欢口味重一点的茶友,会要求茶汤浓一些,而相反,喜欢口味轻一点的茶友就要求淡一点,这都是无伤大雅的。

03

既然有一个浓度标准,那我们应该如何控制茶汤的浓度呢?

1实现茶水分离

喝白茶对于口腔灵敏度的要求特别高,就像美食家品尝美食一样。

从某种程度上讲,我们喝茶最后是实现了茶水分离的,那么在喝茶的过程中,我们也需要用“茶水分离”的方式控制茶汤浓度。

我们平时实现茶水分离,一般分为“将茶水从茶渣中分出”和“将茶渣从茶水中分出”。

(1)将茶水从茶渣中分出

例如,我们在平时倒茶的时候就是将茶水从茶渣中分离出来。将冲泡好的茶汤全部倒入公道杯中,然后再倒入茶杯中,可独饮也可以分杯给客人共享。

多人饮茶的时候,可以直接将茶汤倒入多个杯中,不过要采取来回倒茶的方式为求茶汤浓度平均。

(2)将茶渣从茶水中分出

例如,用煮茶器煮茶时。将茶汤煮到浓度适宜时,将茶渣从茶水中分出,即取出盛有茶叶的过滤内胆,实现茶水分离。

这类需要带内胆或者过滤装置的茶具适用于办公室等便捷场所,既方便又可控制浓度。

2、控制冲泡时间

此外,茶汤浓度与冲泡时间也分不开。

冲泡时间对茶汤的影响是毋庸置疑的,随着冲泡次数的增加,冲泡所需的时间也越来越长。

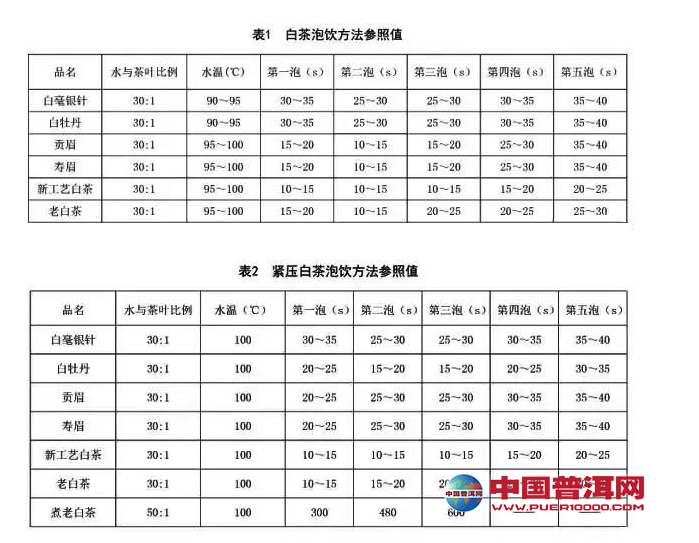

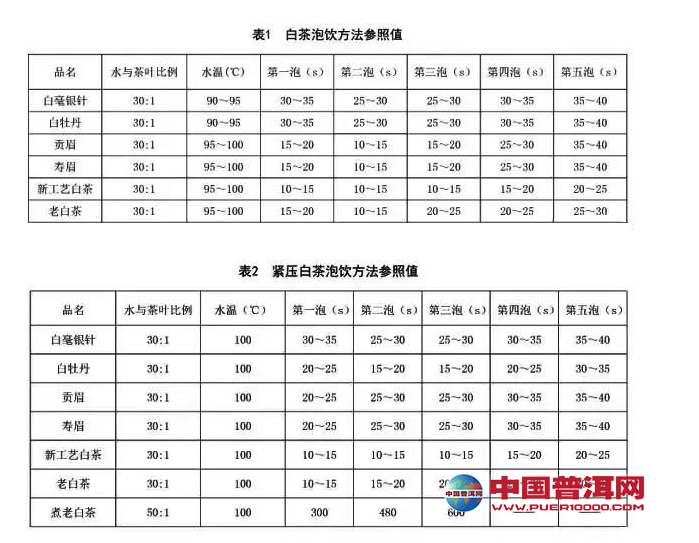

这里小编为大家整理了一份表格,大家可以参照使用。

另外散茶内含物质浸出速度较快,需要适当减少冲泡时间,防止茶汤滋味苦涩,紧压茶需要适当延长冲泡时间。

另外,从茶叶品种来看,冲泡次数也存在差异。

白毫银针、白牡丹、贡眉的冲泡次数以6-8泡为宜,寿眉、新工艺白茶的冲泡次数以10-12泡为宜;陈年白茶和紧压白茶的冲泡次数以13-15泡为宜,视个人口味适量增减。

看到这儿,大家学会如何控制茶汤浓度了吗?

福鼎之秀美,无需赘述,白茶之魅力,只能细品。

快泡上一杯好茶,找到最匹配自己口味的浓度,用心去感受白茶的清雅欢愉吧!

相关推荐阅读

栏目导航